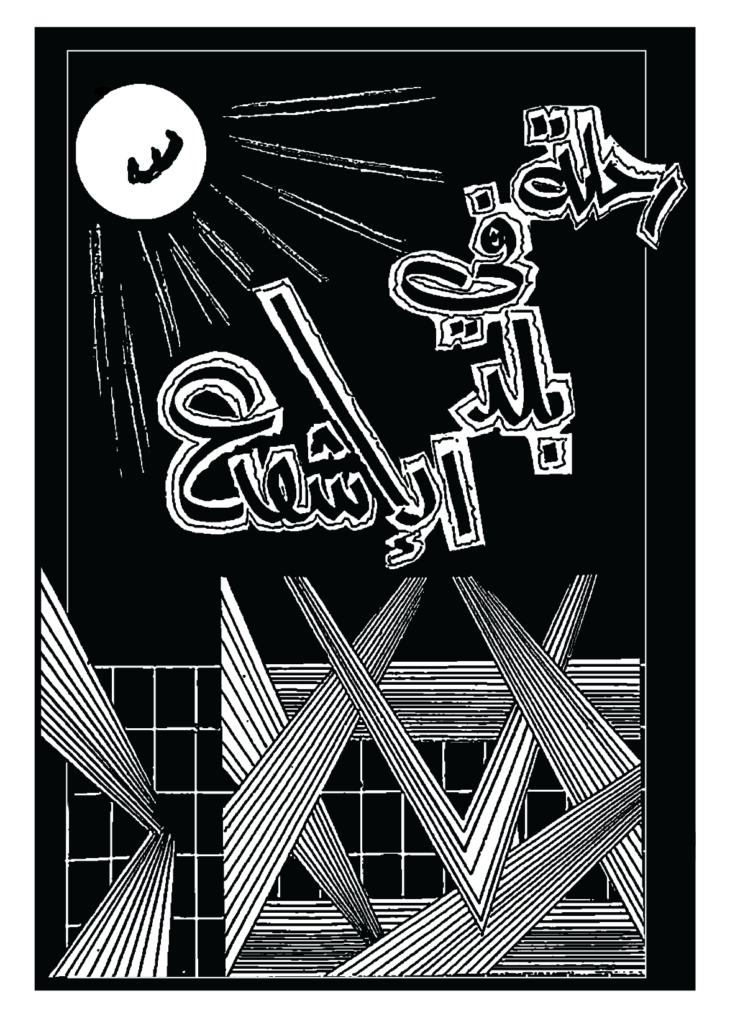

رواية على حلقات للأديب احمد فقيه

الحلقة السابعة (الرسالة الأولى)

يعلم إسماعيل بكل ما أصاب أهله خلال غيابه من ضيق ومعاناة نتيجة لمرض والده وظروف الحياة القاسية، فيزداد حزنه وندمه؛ ثم يتناهى إليه أن والده أوصى قبل وفاته بأن يتزوج من إبنة عمه هند فيزيد ذلك من ألمه وحيرته.

وبعد هذا الإنغماس في التفكير في هند، وفي جسمها النحيل المتصلب الذي زادته أشعة شمس الجبل إسمراراً وتعتيماً، إنتقل بتفكيره إلى عفراء، وإلى جسمها الملفوف الذي يتمايل كغصن البان، بل إلى إمارات البراءة التي تنبيء بها كل لفتة من لفتاتها، وكل جزء من جسمها الممشوق.. وهذا بدوره نقله إلى التفكير بالمعلم أبو خليل، وبما حدّثه في تلك الليلة.. ثم تذكر فجأة، كيف أنه غادر المقهى، ولم يترك أي خبر لمعلمه الذي أحسن إليه، فندم على هذا ندماً كبيراً. إلا أنه لم يترك الأمر يفوت دون تداركه.. فأسرع إلى قلمه، وخط رسالة يخبره فيها عن سبب غيابه، ويعتذر له عن مغادرته المقهى دون أن يترك خبراً مُعزِياً ذلك إلى إنشغال فكره وكيانه كلية بالحدث، مما صرف تفكيره عن كل شيء. ثم أعطى الرسالة إلى ضرغام طالباً منه أن يعطيها لأي شخص ينوي الذهاب إلى بيروت بشرط أن يتأكد من صدقه وأمانته.

أما عفراء فقد آلمها جداً غياب إسماعيل غير المنتظر. فقد حاولت أن تجد له عذراً ما، ولكن بعد أن إنقضى الأسبوع الأول دون أن تعلم سبب غيابه، بدأ الشك المشوب بالخوف يسري في أوصالها. إنها لم تكن تشك في حبه لها.. فقد قرأت هذا في عينيه، وفي حركاته وتصرفاته، بل وفي صمته الذي كانت ترى فيه أكبر معبّر عما يعيش في نفسه من حب نحوها.. ذلك الحب العارم، الجارف، الذي لم يكن بإمكان أي إنسان أن يعبّر عنه، ومهما قال فإنه لا بد سيجد كلمات جوفاء تافهة لا تعطي صورة صادقة عما يكنّه، بل أن الكلمات ستشوه هذا الحب وتمسخه.. لذلك فضّل الصمت ليحفظ حبه سليماً من أي دنس أو تشويه، كما حدث بالنسبة لها تماماً.. كانت تفهمه من خلال فهمها لنفسها، إذ أنها كانت ترى نفسها فيه، كما أنه، بالفعل، كان يرى نفسه فيها. كانت نظراتهما كافية للتفاهم بينهما.. ولكن خوفها الآن، الذي أخذ يتزايد يوماً بعد يوم، بعد غياب إسماعيل المفاجىء، هو من أن يكون – لا سمح الله – قد حدث له مكروه أعاقه عن العودة، أو، على الأقل، عن الكتابة.. وهذا الخوف جعل الحياة تصطبغ أمامها بصبغة قاتمة.. فشحب وجهها الصافي، ونحل عودها، فزادها هذا روعة وجمالاً..

وعندما سمعت بأن هناك رسالة من إسماعيل، رقص قلبها طرباً وإبتهاجاً لدرجة أنها لم تستطع إخفاء هذا، فبدت على وجهها علامات السرور والإنشراح بعد تلك الكآبة التي خيمت عليها، وجعلت أمها تحتار في أمرها، وهي لا تدري كيف تعالجها. وفي هذه الأثناء كان الشك قد أخذ يتسرب إليها عما يعتمل في نفس إبنتها.. لم تعد أم عفراء تفكر بشيء سوى في إزالة تلك الغمامة القاتمة التي عكرت سماء إبنتها الحبيبة. وهكذا كانت بهجة عفراء بهجة لأمها ولوالدها، وحتى للبيت بأكمله بما فيه من أثاث، ونوافذ، وحتى الحجارة.. فقد أخذ البيت بمن وما فيه يضحك مشرقاً، ينشر السعادة والبهجة إلى ما حوله، كما تنشر شمس الربيع أشعتها، فتبعث الدفء والحياة في كل مكان..

أما أبو خليل فقد إنتابه من لواعج الحزن والأسى على فقد إسماعيل ما جعل هذا واضحاً عليه حتى أمام عماله في المقهى الذين إنقسموا بدورهم قسمين: قسم نهشت الغيرة كبده من معاملة المعلم لإسماعيل فأخذ يعمل على الإنتقام والتشفي من هذا المعلم المسكين الذي أصبح لا حول له ولا قوة، وقسم آخر شعر فعلاً بالحزن على فقد إسماعيل إذكان يجد فيه النموذج الأمثل في العمل، والخلق والإستقامة..

وعندما وردت تلك الرسالة إلى المعلم من إسماعيل كانت بالنسبة له بمثابة قميص يوسف بالنسبة ليعقوب.

فأحس بإنفراج وفرحة لا تقدران، إذ خيل إليه بعد قراءة الرسالة، بأن إسماعيل سيعود إليه لا محالة بعد أن تزول تلك المحنة التي ألمّت به، وعزم، بينه وبين نفسه، على أن يكون له عوضاً عن ذلك الأب الذي إختطفته يد المنون..

وعلى الرغم من كل ما حدث، وعلى الرغم من حزنه الشديد على ما ألمّ بإسماعيل، فقد شعر المعلم بشيء خفي يدغدغ أحلامه عندما علم بوفاة والد إسماعيل.. ولكنه لم يدر في بادئ الأمر سبب هذا الشعور، أو أنه لم يحاول مفاتحة نفسه، ونبش أعماقها لمعرفة السبب. فقد كان يكفيه ذلك الشعور بالبهجة وكأن آفاق المعمورة إنفتحت أمامه فجأة كمن عاش طيلة حياته في كهف مظلم، لا يرى من النور إلا بالقدر الذي يهديه إلى سبيله، وفجأة ينفتح الكهف أمام ناظريه على مروج خضراء، وحدائق غناء، وآفاق بعيدة فسيحة الأرجاء..

إن موت ذلك الوالد قد جعل المعلم يفترض لا شعورياً، بأن عقبة بينه وبين إسماعيل قد أزيلت. وهذا، بلا شك، سوف يعزز مكانته عند إسماعيل، ولم يكن من العسير عليه بعد الآن تبنيه وإحتضانه.. بل أنه سوف لا يجد حرجاً بعد اليوم من أن يغدق عليه كل ما لديه من محبة وحنان، ومال.. كيف لا وهو قد أحبه وإصطفاه، وتمنى لو يقبله أباً له منذ أن قابله، وسمع حديثه البريء الساحر لأول مرة، وأنه قد عمل المستحيل من أجل أن يرتبط به برباط عائلي أقوى من رباط العمل.. لقد أراده أن يكون أحد أفراد عائلته.. وفي سبيل هذا فهو مستعد لأن يتنازل له عن كل شيء..

هذا الشعور الخفي جعل قلب المعلم يطفح بشراً بالأحداث الجديدة التي وجدها تتلاءم مع ميوله ومخططاته، وإن كان هذا القلب نفسه يقطر حزناً وأسى لما يكون قد أصاب إسماعيل من لوعة ومرارة.. إذ أنه قد فقد والده الحقيقي، وما هو إلا طامح في أن يكون له ” بمثابة ” أب.. وشتّان ما بين هذا وذاك.. على أية حال، فإن الحدث الجديد، لسوف يجعله أقرب إلى قلب إسماعيل، ومنزلته في نفسه لا شك أنها سوف تكون أعلى وأقوى..

الإختيار الصعب

أما إسماعيل فقد بقي عدة أسابيع وهو في صراع مرير: أيعود لعفراء التي ملكت عليه كل حواسه.. أم يعمل بوصية والده.. وكلا الحالين مر.. ومما عقد الأمور ذلك الشعور بالذنب الذي إعتراه بعد أن وقف على إبعاد الموقف والحالة التي قاسى منها والده قبل وفاته.. هذا الشعور طغى عليه لدرجة أنه أراد أن يتخلص منه بعمل أي شيء يرضي والده.. هل يدوس على قلبه، ويخمد عواطفه المتأججة في نفسه، ويقبل بزواجه من إبنة عمه التي كان يقدرها ويعزها معزة الأخ لأخته.. وهو لا يزال يحتفظ لها بذلك الجميل الذي منّت عليه به يوم أن طرده أبوه منذ أكثر من أربع سنوات، وأنه لم ينسه، ولن ينساه أبداً..

ولكن حبه لعفراء يختلف تمام الإختلاف.. فهو خال من المعروف، وعنصر القرابة، أو أي من المآرب الأخرى.. حب تجلّت فيه العواطف النقية الطاهرة بأبهى حللها وأصدق معانيها..

وهكذا وجد إسماعيل نفسه معذباً في كلتا الحالتين: فإن تزوج تلك التي هفا إليها فؤاده وعشقتها روحه لبقي ضميره يعذبه لأنه لم يعمل بوصية والده، ما دام حياً.. وإذا عمل بوصية والده فإنه بلا شك محطم قلبه وخانق مشاعره ونفسه بيديه.. وللأسف، هذا ما إستقر رأيه عليه في نهاية المطاف..

وفي تلك الليلة التي قرر فيها أن يعمل بوصية والده كان يجلس في غرفته ودموع الأسى والحيرة تترقرق في مقلتيه، وهو يرفع يديه إلى السماء متشكّياً، متسائلاً:

(( يا رب.. ماذا جنيت لأستحق كل هذا؟!.. أهل هذا هو حكمك أم حكم والدي؟!.. ولكن، على أية حال، فالأمر أمرك.. أنا أعلم بأنه ليس لنا أن نشتكي، ولكن الألم أحياناً يفوق تلك الطاقة التي زودتنا بها، فيعتصرنا، ويضغط، ويضغط، ويضغط على قلوبنا وصدورنا حتى يخرج منها تلك الآهات دون إرادة منا.. ولذا ها أنذا لا أدري مما أشتكي الآن.. أهل شكواي هي من تلك المظالم والمتاهات التي ألقاني فيها القدر؟!.. أم أن شكواي هي من نفسي ذاتها لعدم تمكنها من الوقوف أمام ذلك الحكم السرمدي؟!.. ))

ومع هذا، فقد عمل إسماعيل بوصية والده، وتزوج من إبنة عمه هند، وحصل بذلك على رضا عمه ووالدته وأخته، علاوة على رضا هند نفسها التي كانت فرحتها بهذا الحدث لا تقدر. وعاش الجميع فترة من الزمن كأسرة واحدة تحت سقف واحد.. لم يرض إسماعيل لعمه أن يبقى في بيته وحيداً، فطلب منه أن يعيش معهم.. وقبل العم بعد إلحاح شديد وبشرط أن يقضي النهار معهم فقط، وفي الليل يذهب لينام في منزله. أما بالنسبة للعمل فقد تم توزيعه على النحو التالي: إسماعيل يقوم بأعباء الحقل ومتطلباته، يساعده في ذلك زوجته وأخته سلمى؛ الوالدة تلتزم البيت لإدارة شئونه؛ والعم سلمان يقوم بالإرشاد والتوجيه بالإضافة إلى ما يستطيع القيام به من أعمال خفيفة.

محاولات لتذليل الصعاب

مضت ثلاث سنوات على زواج إسماعيل من هند، وهو يحاول إستصلاح ما آل إليه من أملاك بعد وفاة والده. بالإضافة إلى أملاك عمه كما أنه فكر كثيراً فيما يعود بالخير والسعادة على قريته وأبنائها، وعمل جاهداً في سبيل إنجاز بعض المشاريع التي من شأنها أن تخفف العبء عن هؤلاء الكادحين الذين كان ينظر إليهم بعين ملؤها الأسى لما آل إليه حالهم. فقد نسي كل آلامه ومتاعبه عندما وجد بأن ما به أولئك المساكين من محن وشقاء لا يقل عما هو فيه. ولكن محاولاته لاقت صعوبات عديدة وتعثرت بالكثير من العقبات التي كانت تعترضها. فقد إنصب تفكيره في بادئ الأمر على نواحي الإنتاج في البلدة. وبما أن القرية زراعية، إذن الأرض هي عصب الحياة فيها. وبنظرة سريعة، وجد أن الأرض في معظمها صخرية، وبحاجة إلى تمهيد لتصبح أكثر إنتاجاً وأسهل عملاً. وكذلك وجد بأن الجفاف يلعب دوراً هاماً في مصير المحاصيل في تلك المناطق، وبالتالي تكون نتائجه على المواشي والأهالي أعظم. فكثيراً ما تنفق المواشي بسبب قلة الرعي، وكثيراً ما كان يأتي الموسم ليجد الفلاح نفسه وقد خرج صفر اليدين، فيقضي السنة التالية وهو لا يجد في بيته ما يملأ به معدته أو معدة أطفاله. فيضطر المساكين لشد الأحزمة على بطونهم تخفيفاً لآلام الجوع.

لذلك وجد إسماعيل أن التنقيب عن المياه الجوفية في سفوح تلك الجبال هي أنجح وسيلة لإنقاذ القرية ومحاصيلها وأهلها من الهلاك. ومن جملة ما فكر فيه وعزم على تحقيقه، إذا إستطاع، هو إستخدام الآلات سواء في الحفر والتنقيب عن المياه، أو في أعمال إقتلاع الصخور، وتمهيد الأراضي الجبلية، أو في أعمال الزراعة من حراثة وحصاد وغيرها، إذ أن المعول لم يكن ذا فائدة تذكر في مثل هذه الظروف.

ناقش إسماعيل هذه الأمور مع أهل القرية وخاصة أولي الرأي فيها، فوجد تجاوباً وتحمساً منقطعي النظير.. ونظراً لعسر الحالة المادية فقد قرر كل منهم أن يبيع قطعة أو أكثر من أرضه العزيزة عليه لتمويل مثل هذه المشاريع. ولكن فوجئ المساكين أن كل واحد منهم يريد أن يبيع، ولا أحد يريد أن يشتري. كل واحد يريد أن يبيع للحصول على الدراهم اللازمة، ولا أحد يستطيع أن يشتري لعدم وجود الدراهم.. وإضافة إلى ذلك، ليس هناك من يرضى أن يبيع أرضه لشخص غريب عن البلدة، وحتى إذا وجد من يقبل بهذا فباقي الأهالي لا يقبلون، هنا إصطدم الجميع بالواقع الأليم، إذ تبين لهم أن ما يحلمون به أمر صعب المنال..

ومما زاد في تعقيد هذا الأمر وعورة المسالك المؤدية إلى تلك القرية، وعدم وجود طرق ممهدة تربطها بشبكة الطرق العامة. وهذا من شأنه أن يجعل نقل مثل تلك الآليات أمراً شاقاً جداً، وباهظ التكاليف، وخاصة بالنسبة لأناس فقراء مغلوبين على أمرهم أمثال أبناء تلك القرية البائسة.

وهكذا رضخ إسماعيل وباقي أهل القرية لواقعهم المؤسف، وعاد كل منهم إلى المعول والفأس وبعض الأدوات البدائية في أعمالهم الزراعية.

وعندما تراءى لإسماعيل إستحالة تحقيق ما هدف إليه في الظروف الراهنة، إنصرف بتفكيره إلى نواح أخرى قد تكون أسهل، أو أقرب منالاً. فعندما وجد بأن الكثيرين من أهل البلدة يموتون من حين لآخر، أو يصابون بعاهات نتيجة إصابتهم بحادث أو مرض مفاجئ، وعدم تمكنهم من الحصول على العلاج اللازم في الوقت المناسب بسبب بعد المراكز الطبية عن البلدة، والتي يحتاج الوصول إليها إلى وقت طويل ومشقة مضنية، كثيراً ما تأتي على المريض _ فكر في إنشاء مستوصف في البلدة يكون في متناول الجميع، وخاصة في الأحوال الإضطرارية المستعجلة..

ومن جملة ما لفت نظره وحاول العمل على إصلاحه كذلك تلك المدرسة التي قضى فيها أيام طفولته، والتي لم تكن تتعدى غرفتين وممر صغير بينهما، كانت إدارة المدرسة قد إستأجرتها من أحد الأهالي الذي إقتطعها من منزله، وإنزوى هو وأفراد عائلته إلى الإسطبل المخصص للدواب ليناموا جميعاً تحت سقف واحد من أجل الإستفادة بالدريهمات القليلة التي كان الأولاد يجمعونها له شهرياً..

تذكر إسماعيل ما كانت تسبب هذه المدرسة، في وضعها وظروفها تلك، من مضايقات وإزعاج له ولرفاقه وحتى للمدرسين. إذ أنه لم يكن للمدرسة كلها سوى باب واحد يدخل منه التلاميذ إلى الغرفة الأولى، ومنها يتابعون عبر باب داخلي إلى الممر، ثم إلى الغرفة الثانية. والغرفة الثانية هذه لها باب خارجي هي الأخرى إلا أنه مقفل، وفَتحُهُ “محرمٌ” لأنه يكشف باقي أجزاء المنزل. ويوجد في أعلى كل غرفة طاقة صغيرة وجدت أصلاً لإخراج الدخان الناتج عن إستعمال الحطب سواء للتدفئة أو لأعمال المنزل الأخرى من طبخ أو غيره. وهناك نافذة في كل غرفة، إلا أن نافذة الغرفة الداخلية مقفلة بإستمرار لنفس السبب الذي أدّى إلى إقفال الباب.. فتكون المدرسة بكاملها ذات باب ونافذة من جهة واحدة فقط، وطاقتان صغيرتان علويتان. هذا مع العلم بأن جميع أولاد البلدة من صبيان وبنات والبالغ عددهم أنذاك حوالي مائة وعشرين تلميذاً وتلميذة، موزعين على جميع صفوف المرحلة الإبتدائية، كانوا يحشرون في هذه البوتقة..

وقد يكون من الغريب الآن أن يعلم أحدنا بأنه كان في كل غرفة صفان، أي أن الصف الأول والثاني في غرفة واحدة، والثالث والرابع في غرفة، وهكذا.. ولكن هذا كان شيئاً مألوفاً لدى التلاميذ في ذلك الوقت، حتى أنهم ظنوا بأن هذا يدخل ضمن “النظام التربوي التعليمي الحديث”.

لقد كان ذلك الفلاح المسكين القابع في قريته بين حقوله ودوابه.. يكن إحتراماً مطلقاً لحكومته، ويدين لها بطاعة عمياء. فكل ما كان يصدر عن الدولة، فهو لخير الجميع، إذن فهو مقدس، ولا إعتراض عليه أو تشكيك فيه..

ولكن التلاميذ كانوا يقاسون الكثير.. فكانت صحتهم تسوء من إنعدام التهوية، ونشاطهم الذهني كان يهبط إلى أدنى مستوى، عدا نوبات السعال التي كانت تنتاب الجميع تقريباً عندما تمتلئء الغرف بسحب الدخان من جراء ما يشعلون من حطب في فصل الشتاء للتدفئة.

نسي إسماعيل مشاكله الخاصة عندما إنغمس في مشاكل قريته، وإن كان الإثنان لا ينفصمان عن بعضهما، وكل منهما نتيجة للآخر.. فكلما خلا بنفسه، كان يتخيل ما شاهده بعيداً عن قريته من خدمات ووسائل صحية، ويقارن بينها وبين الحالة التي يعيشها أهل بلدته، فيزداد حزناً وألماً.. وهذا جعله يفكر في وسيلة لتحسين أوضاع البلدة بشكل عام.. وفكر طويلاً في بادئ الأمر.. كيف، ومن أين يبدأ.. وكان حريصاً على إنجاح مخططاته التي حسب إعتقاده، من شأنها تخفيف بعض الآلام عن أهالي بلدته العزيزة على قلبه والتي هي جزء من كيانه. فوجد أنه من الخير أن يبدأ ببث التوعية، والتمهيد لما يريد بين شباب وشياب القرية. فبدأ بعقد الإجتماعات وإقامة الندوات مع الشباب حيناً ومع الشيوخ حيناً آخر، وأخذ يبث فيهم آراءه ويصف لهم ما شاهده من تغيرات في النواحي والأماكن الأخرى التي تعرف عليها أثناء دراسته، أو أثناء غيابه عن قريته في بيروت..وكان كلما إجتمع بفريق، يبدأ معه بالتمهيد للموضوع على النحو التالي: إن حياتنا هنا شاقة وقاسية، وهي لا تختلف كثيراً عن حياة الدواب.. وما دمنا من بني البشر فعلينا أن نعيش كما يعيش البشر.. وهذا ليس بالأمر المستحيل.. فكما غيرنا وصل، يمكننا نحن أن نصل كذلك.. صحيح أن ظروفنا صعبة، ولكن بشيء من الجد والتعاون يمكننا أن نعمل الكثير.. فقط علينا أن نبدأ.. والله سبحانه وتعالى يقول: “ياعبدي إسعى لإسعى معك”. يعني إذا صممنا وبدأنا بالعمل، يساعدنا في عملنا.

المختار وبطانته

إستحسن الجميع آراء إسماعيل، وأصبح إسمه يذكر في كل مجلس ولقاء مما أشعل نار الغيرة في قلب المختار وبعض الذين كانوا يترددون عليه ممن يسمون أنفسهم بوجهاء البلدة.

أما المختار نفسه، فقد كان رجلاً في الخمسين من عمره، طيب القلب، قضى معظم حياته مختاراً لهذه القرية.. ولا أحد يذكر بأنه كان قد رد له مطلباً. فقد كان يوقع بخاتمه المعهود على كل ما يطلب منه دون سؤال أو جواب. ولم يكن يريد من الأهالي لقاء هذا سوى أن يجددوا العهد له كلما إنقضت فترة من فترات إنتخابه. وهذا بالفعل، لم يبخلوا عليه به..وهكذا كان هناك توافق بين الجميع.. ولكن بعد أن بدأ يظهر إسم إسماعيل على ألسنة الناس، أحس المختار بإهتزاز عرشه، إذ أن هناك من يزاحمه على وجاهة البلدة. لذلك كان دائماً يقول بينه وبين نفسه: إسماعيل!.. هذا الصعلوك.. إبن “امبارح”.. وأنا.. أنا اللي “قضيت عمري” مختاراً وأنا أتردد على المحافظ، والقائمقام، وحتى على البيك، ولم أقم بما ينوي القيام به هذا الفِرْ!..

ماذا يقول الناس عني؟!.. يا للحيف!.. هذا غير ممكن.. كيف لم أبدأ أنا بهذا العمل؟! ما الذي أعمى بصري عن هذه الأمور؟!.. ولكن راح اللي راح ويجب ألا أستسلم!..

كان دائماً “يدمدم” بمثل هذه الكلمات التي أصبحت في فمه مثل “العلك”، ولكن دون أن يفهمه أحد. وعندما يخلو بنفسه كان يصارحها بما في مكنونه، ويضع الخطط لمواجهة المستقبل.. فقد عمد إلى التلميح دون التصريح أمام من يرتادون ديوانيته، وهو يعلم بأنهم لا يحتاجون للتصريح كي يروجوا آراء.. وهكذا بدأت تظهر في البلدة موجة جديدة من الآراء مناهضة لآراء إسماعيل ورفاقه التي برزت منذ قليل وملؤها الحماس والإندفاع.. وكان الهدف من ظهور موجة الآراء الجديدة هو طمس معالم الآراء السابقة والتشويش عليها، تمهيداً لكتم أنفاسهم، ومن ثم إخمادها نهائياً. فهذا الناطور “أفندينا” أو “سيدنا” أو “أبو مناور” حسب الظروف، قد أخذ يجوب الأزقة والحقول، والبساتين، ويدخل إلى البيوت، ويندس بين أية مجموعة يصادفها في طريقه، وهو لايفتأ يردد “أسطوانته” التي لا تخطىء حرفاً واحداً:ي ا أفندينا.. كان الله في عون “أبي ريحانة” مختارنا الموقر.. يا أفندينا.. كم من مرة ذهب.. يا أفندينا، إلى حضرة القائمقام وأنا أكون معه.. يا أفندينا.. وكم طلب منه تحسين أوضاع المدرسة، يا أفندينا؟!.. وما إكتفى بهذا.. يا أفندينا، بل إنه كلف نفسه مرة، يا أفندينا، وذهب بمفرده إلى جناب المحافظ نفسه.. ولم يرض أن يأخذني معه.. يا أفندينا، إقتصاداً في المصاريف.. يا أفندينا!.. نعم، يا أفندينا.. إنه رجل مقتصد، يا أفندينا.. فقط طلب مني أن أوصله على بغلتي إلى طريق الأتوموبيلات.. يا أفندينا.. ومن هناك ذهب وحده، يا أفندينا.. تصور.. لوحده!.. وهناك يا أفندينا، الله بيشهد ماذا طلب من جناب المحافظ.. لقد طلب يا أفندينا، بأن يعملوا لنا مركزاً للتطبيب، وأن يشقّوا طريقاً للأتوموبيلات، يا أفندينا.. وكذلك لم ينس المدرسة.. فقد طلب أن يوسعوا لنا المدرسة يا أفندينا، بحيث تتسع لجميع الأولاد.. وذكرهم يا أفندينا بحكاية الماء، فقال لهم أن الأولاد في المدرسة ينشف ريقهم كل النهار بدون شربة ماء، وكذلك قال أن أهل البلدة ما عندهم ماء كاف يا أفندينا.. وعندما إحتج المحافظ على هذا الطلب بالذات، وقال لمختارنا الموقر: “من أين نجيب لكم الماء؟!”، رد عليه المختار يا أفندينا وقال له: ” هذىَ مَيّة الليطاني تكب بالبحر، حرام لو أعطيتونا شوية منها؟!”، وهذا يا أفندينا قليل من كثير!.. كان الله في عون أبي ريحانة يا أفندينا! لقد وهب نفسه لخدمة بلدته وأهلها يا أفندينا.. ولكن ما باليد حيلة يا أفندينا.. كل هذه الأمور توقفت يا أفندينا، لأن بلدتنا فقيرة، وإنتاجها لا يكفي المصاريف التي ستكلف الدولة للقيام بهذه الأعمال يا أفندينا.. نعم، يا أفندينا، إن الدولة تأخذ ضريبة من البلاد الأخرى التي تفتح فيها شوارع ومدارس أو غيره، يا أفندينا.. أما بلدتنا فلا تأخذ منها شيئاً يا أفندينا.. نعم لا شيء.. وأنت بتعرف يا أفندينا أن ” من لا يُطْعِمْ لا يُطْعَمْ”.. كان الله في عونك يا أبا ريحانة! يعتقدون بأنك نايم عن مصالحهم، سامحهم الله يا أفندينا!.. فليجربوا!.. إِي فليجربوا!..

ومثل “أفندينا” ظهر الكثيرون.. والجميع يدللون على نفس البضاعة..

إلى اللقاء في الحلقة الثامنة (المعاناة تتناقم)

مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net

مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net