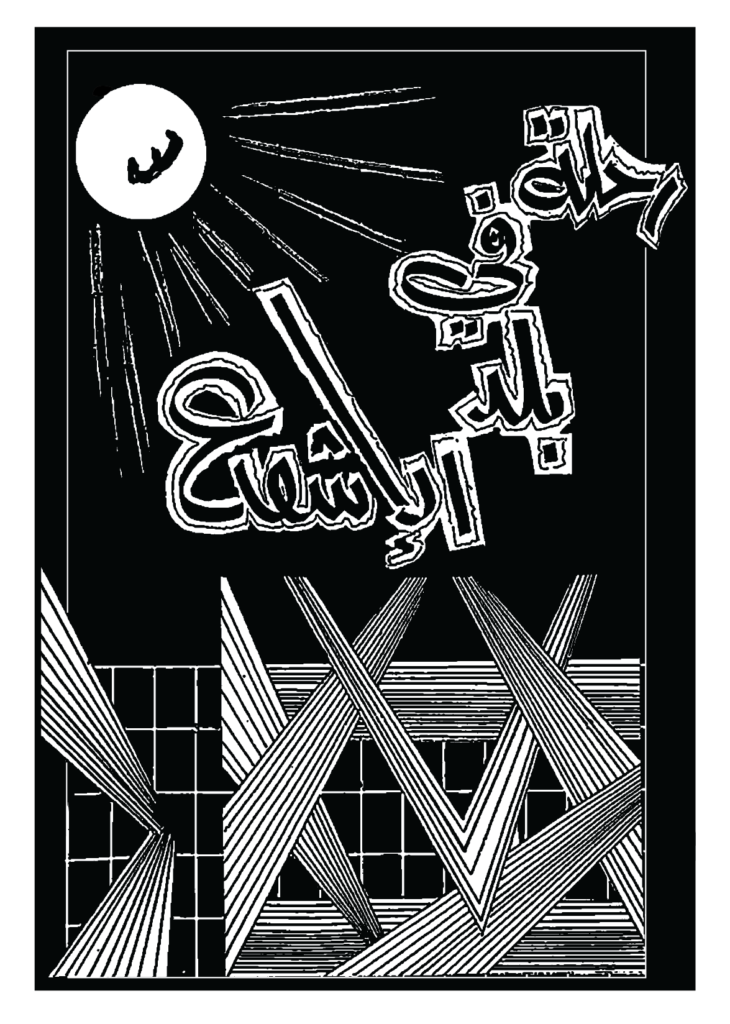

رواية على حلقات للكاتب أحمد فقيه

الحلقة الرابعة (الحقيقة المرّة)

نفذ إسماعيل ما عزم عليه، وعاد إلى بلدته وأهله الذين إستقبلوه بسعادة غامرة، معتقدين أنه في إجازة، ولم يخطر ببالهم إطلاقاً أنه ترك المدرسة، وبالأخصّ الوالد. وبقي إسماعيل حائراً خائفاً من مفاتحة والده بالأمر، وحاول الإنتحار للتخلّص من حيرته بإلقاء نفسه في بركة البلدة، إلّا أنه يُنقذ وبأعجوبة على يدي أخته سلمى، ويقيم والده الأفراح لهذه المناسبة.

مضت الأيام الثلاثة وأبو إسماعيل منغمس في بهجة الحدث الجديد، وإستقبال وتوديع الزائرين بهذا الخصوص، ولم تحن له تلك الفكرة التي كانت تراوده بين الفينة والفينة. أما إسماعيل فبقى هذه المدّة: وهو محتار أيفاتح والده ويكشف له عن الحقيقة المرة، وفي هذا إستعجال لشقاء والده، وهذا ما لا يريده هو، إذ يعزّ عليه جداً أن يبدل فرحة هذا الوالد شقاءً وتعاسةً.. أم ينتظر ريثما يفاتحه والده في الأمر، وهذا ما لم يعد بإستطاعته الصبر عليه، إذ بدأ يشعر بأنه يزيف الحقيقة وخاصة أمام والده وأمام الجيران الذين بدأوا يتهامسون، و بالأخص النسوة منهم، عن سبب وجود إسماعيل خارج المدرسة في مثل ذلك الوقت، مما حدا بأم إسماعيل إلى إفتعال كذبة بريئة لتلاقي تلك الأسئلة المحرجة، فتقول للنسوة: إن إسماعيل مريض، وقد أتى بأمر من الطبيب الذي نصحه بقضاء فترة راحة في مكان هادىء، بعيداً عن الضجّة.

وكان من البديهي أن تنتقل هذه الأخبار من النسوة إلى أزواجهن ومن ثم إلى أبي إسماعيل، بادين له تمنياتهم بشفاء إسماعيل العاجل وعودته السريعة للمدرسة.

وقد فوجىء أبو إسماعيل في بادئ الأمر بهذا الخبر، ولكنه سرعان ما تذكر ذلك الحوار الذي دار بينه وبين زوجته عصر يوم حادثة البركة، فقال في نفسه:إ ذن هذا هو سبب مجيء إسماعيل!.. مسكين أنت يا ولدي.. لقد أتيت تنشد الراحة، فأتتك المتاعب من حيث لا تدري!.. أما إسماعيل فقد خرج من حيرته عندما أتاه والده متألماً، وعلامات الندم بادية على وجهه المغضن ببعض التجاعيد، والذي لوحته شمس الجبل والحقل فأكسبته سمرة مشربة بشيء من الحمرة، مما أضفى عليه مزيداً من الجلال والمهابة، علاوة على ما يتمتع به من شخصية تكاد تكون فريدة _ فقد حباه الله بطول فارع، ليس بالنحيف ولا بالبدين وشعر أشقر أجعد بعض الشيء، وشاربين عريضين أشقرين أيضاً، يأخذان قسطاً من وقته اليومي لتسريحهما وعقصهما بحيث يبدو كل منهما كذنب العقرب. وإذا أضفنا إلى هذا القوام الممشوق ذلك الطربوش الأحمر، والبنطلون ” الخاكي ” ذي النفاخات الجانبية اللذين كانا لا يفارقانه، وخاصة بعد الإنتهاء من أعمال الحراثة والزراعة، فتكتمل لنا شخصية هذا الرجل الذي تعدّى مرحلة الشباب بسنوات عديدة، وإن كان لا يزال يبدو في نشاطهم وحيويتهم.. تقدم الوالد من إبنه وهو يحاول إصلاح وضع طربوشه علر رأسه، وبلهجة يمتزج فيها الأسى بالأسف،

* قال: لقد كنت مقصّراً يا بني، حيث أنني لم أسألك عن سبب مجيئك ظناً مني بأنك في إجازة، وفرحتي بك جعلتني إكتفي بوجودك بقربي، دون إزعاجك بالكثير من الأسئلة. ولكن لم يخطر ببالي أبداً أن تكون مريضاً، وهذا غاية في الجهل، إذ كان يجب علي الإعتناء بك وتوفير ما يلزمك من أسباب العناية الطبية والراحة ما يكفل شفاءك السريع، وعودتك إلى المدرسة بأسرع ما يمكن. ولكن لماذا لم تخبرني أنت عند وصولك؟!.. فإذا كنت أنا مقصّراً، أفلا يحسن بك أن تحيطني علماً بأحوالك؟!..

-كلا، يا والدي!؟؟ ليس الأمر كما تتصور!.. لا أريد أن..

*أنا أعلم بأنك لا تريد أن تزعجنا بنبأ مرضك، لأنك تدرك بأن هذا يؤلمنا وتحاول أن تتدبر أمر نفسك بمنأى عنّا. فهذا بلا شك، شيء جميل منك، ولكن الكتمان لا يحسن إستخدامه في كل الأمور، وهناك الكثير من المجالات يجب فيها التعاون.. ومن أولى بالإنسان من والديه؟!

– والدي!.. والدي!.. ليس الأمر هكذا.. إن ما وصلك من أخبار ليس هو كل الحقيقة. ليس الأمر هكذا؟!.. ليس هو كل الحقيقة؟!..

*ما هي الحقيقة إذن؟!..

-يمكنكم أن تعتبروا ما بي مرض، ولكنه ليس مرض مثل باقي الأمراض..

*أأفهم من هذا بأن غيابك عن إبنة عمك “هند” هذه الأشهر القليلة قد عمل على إضرام نار الشوق والهيام في نفسك مما حملك على ترك الدراسة والمجيء إلى هنا لتكون قريباً منها؟!

-والدي!.. والدي!.. أرجوك..

*لا تخجل، ولا تبتئس يا بني، إن الحب مبارك من الله، وليس في هذا ما يعيب أو يخجل، وإنما يجب ألا نجعل هذا يتغلب على أنفسنا بحيث يجعلنا ننسى ما علينا من أمور ومهام..

-والدي.. أرجوك أن تسمعني.. لم أنهِ كلامي بعد.. أرجو أن تسمعني إلى النهاية!حسناً، ماذا عندك؟.. قل وسأسمع حتى النهاية.. ولكن إياك أن تخفي عني شيئاً!

*فأنا أدرى منك بهذه الأمور، ولا يخفى عليّ شيء..

لقد بدأ أبو إسماعيل حديثه بشيء من الندم لما إعتبره تقصيراً من جانبه بحق ولده وبشيء من الأسى والألم لحاله لإعتقاده بأنه مصاب بمرض مؤلم، وقد يكون خطيراً، ولكن هذا الشعور بدأ يزايله شيئاً فشيئاً ويحل محله شعور بالمرح الذي يشوبه شيء من الزهو عندما إعتقد بأن ولده اصبح في مراتب الشباب، وها هو سيأخذ دور أبيه في العشق والغرام. ومما زاد في زهوه وإعتزازه هو أنه كان يرى في إبنه صورة طبق الأصل عنه فيما عدا الشعر السابل بدلاً من الأجعد، والعينين الخضراوين بدلاً من عيني الأب العسليتين. لذلك كلما نظر إلى إسماعيل كان يعتقد بأنه يولد من جديد ويعيد سيرة حياته الأولى مع بعض التغييرات التي لم يستطع إجراءها في حياته الأولى، فها هو يحاول تطبيقها في حياته الثانية الممثلة في شخص إبنه..

وهكذا، فقد أطلق أبو إسماعيل لخياله الخصب العنان، وتصور بأن إبنه متيم ولهان فكان إن هداه خياله هذا إلى أن عشيقة إبنه وآسرة فؤاده، لا بد أن تكون إبنة أخيه “هند”.. وطالما تمنى أن تحصل هذه المحبة بين هذين السليلين، والتي من شأنها أن تبقي على وحدة العائلة وتماسكها، وتراثها، والتي من خلالها سوف يتجدد مجد وعزّة هذه العائلة.. فعندما تكاملت له أبعاد هذه الصورة زاد إنشراحه وزالت عنه أتراحه، وأخيراً ينصت لإبنه وعقله ما زال يسبح في آفاق تصوراته..

أما إسماعيل فقد كان الحوار ثقيلاً عليه. فكان كأنه الكابوس الذي يجثم على صدره، وبالأخص بعد أن تاه والده في تفسيرات لم تخطر له ببال. فقال لوالده وهو يشعر بالدوار، وكأن الأرض تميد من تحت قدميه: لقد.. ل.. ل.. لقد.. غادرت المدرسة.. وسوف لا أعود.. إ.. إ.. إليها بعد الآن!..

الصرخة المدوية

إنتصب الوالد واقفاً بعد أن كان يجلس على مقعد خشبي قريب من ولده في غرفة تستخدم للجلوس، وللطعام، ولأغراض أخرى، كان إسماعيل قد أوى إليها للإنفراد بنفسه، والتفكير بما سيفعل. وفي مثل لمح البصر تكهرب الجو بالنسبة للوالد وأصبح مشحوناً بالتوتر والإنفعال بدلاً من الإنشراح والسرور.

سرت رعشة من الرعب في أوصال إسماعيل عندما شاهد والده منتصباً أمامه وشفتاه ترتعشان، وشارباه يتراقصان، وجميع أعضائه تهتز، وقد اكفهر وجهه، وجف ريقه، وبصعوبة بالغة قال:ماذا تقول؟!!.. غادرت المدرسة؟!!.. أ.. أ.. هذا ما قلته؟1..نعم، هذا، و..

وهنا كان تأثير الصدمة الأولى التي أهمدت أبي إسماعيل لفترة قد بدأ يتخذ مساراً آخر في ذلك الكيان البشرى العجيب. فعندما سمع كلمة “نعم “، إنفجر صارخاً كالبركان: بس!!.. بس!!.. بدون ” وَ ” ولا ” وي “.. كفى وأوأة، ومأمأة.. لماذا تركت المدرسة؟!.. ولماذا لم تخبرني قبل مجيئك برسالة، أو على الأقل لماذا لم تقل لي عند وصولك؟! لماذا تخفي عني هذه الأمور التي لا هم لي في الدنيا سواها؟!.. إن هناك أمراً.. لم أخبرك به لأنه لا فائدة من علاجه، وقد صعب عليّ أن أزعجك بأمور لا طائل من ورائها..لا تريد أن تزعجني؟1.. ما شاء الله!.. ما شاء الله!.. والآن ما رأيك، ألَم تزعجني؟!.. إنك بالفعل لم تزعجني.. إنك تقتلني!!.. عرفت ماذا؟.. تقتلني.. تقتلني!..

وهنا كان العرق قد أخذ يتصبب من جبين أبي إسماعيل بغزارة، فتناول منشفة من على المشجب المعلق على الحائط بجانبه، وأخذ يجفف عرقه، وكانت ثورته قد خفت بعض الشيء فتابع تساؤلاته: لكن قل لي، ما هو هذا الشيء الذي لا علاج له؟! فإذا كنت قد تشاجرت مع أحد في المدرسة، فهذا يمكن إصلاحه، وإذا كانت المدرسة عموماً، لا تعجبك، فنبحث لك عن مدرسة أخرى. قل.. أنطق!.. ما هو هذا الذي لا علاج له، أو لا طائل من ورائه؟!.. أدرك إسماعيل أنه في مأزق صعب، وأنه مهما قال، ومهما أبدى من أسباب، فإنه سوف لا يستطيع إقناع والده، أو بالأحرى، إفهامه بحقيقة الموقف وملابساته، وإنه لا بد مما ليس منه بد، لذلك قال لوالده: وجودي في المدرسة لم يعد ذا فائدة، لذلك قررت تركها.. أتعني بأنك لم تعد ترغب في إكمال دراستك؟!.. المسألة لم تعد وقفاً على رغبتي أو إرادتي؟؟ إنني مرغم على ترك الدراسة لأنني وجدت نفسي غير كفء لمتابعتها..

فإزداد غليان الوالد، وإحمرت عيناه، وإنتفخت أوداجه، فضرب الطاولة التي كانت على مقربة منه بقبضة يده وبكل ما أوتي من قوة، وهو يهم بالرد على إبنه وبلهجة ونبرات يكاد الشرر يتطاير منها: كيف توصلت إلى هذا القرار دون مشاورتي أو سؤالي؟! ألم أكن شيئاً بالنسبة لك؟!.. ألم يدخل في رأسك بأنني أعيش من أجلك؟!.. من أجل أن أراك إنساناً تملأ العين، وترفع الرأس..

لقد كرست كل ما أستطيع من أجلك، ثم تأتي الآن لتمرغ رأسي في التراب، وتجعل مني أضحوكة بين أهل البلدة، العالي منهم والواطي لتقول لي ببساطة وسخافة: لا فائدة من الدراسة والمدرسة!!.. إخرج!.. أغرب عن وجهي.. لا ترني وجهك بعد اليوم!!.. ليت أمك ولدت فأراً يوم ولدتك!.. أو ليتها…

لقد إستنفذت هذه الكلمات، وما صاحبها من مجهود، كل ما في أبي إسماعيل من طاقة. فإنهارت قواه، وتهاوى على المقعد الخشبي الذي ما زال بقربه في زاوية الغرفة، وبسط يديه ورجليه إلى الأمام، وهو يلهث، وصدره يعلو ويهبط بسرعة، والعرق يتصبب من جبينه الذي أصبح في شحوب الأموات.

هذا ما كان يخشاه إسماعيل وما حاول تفاديه. ولكن لم يكن هناك بد من مواجهة الموقف بما يقتضيه الحال، فخف لوالده محاولاً مساعدته ونقله إلى الفراش كي يستريح، ثم إجراء ما يلزم له. ولكن ما إن إقترب منه ومد يده محاولاً مساعدته في النهوض حتى إنتفض الوالد كالثور المذبوح، وصرخ صرخة إرتجت لها جميع أنحاء البيت، وردد صداها، حسب تصور إسماعيل وشعوره، وكل ما يحيط بتلك القرية من هضاب ووديان..

التشرّد

تغيرت حال إسماعيل فجأة بعد أن صمَّت أذنيه وهزت كيانه تلك الصرخة.. فتحجرت الدموع التي كانت تترقرق في مقلتيه تأثراً على حال والده، وإقشعر جسمه، وأصبح كالتائه لا يحس حتى بوجوده هو. ودون أن يفكر في مدلول تلك “الصرخة” إتجه لا شعورياً نحو الباب، وإندفعت رجلاه تسوقانه، وتجدان في السير إلى حيث لا يدري.

كانت سلمى آنذاك قد ذهبت إلى العين لجلب بعض الماء.. أما الأم فقد كانت تقوم بتحضير العجين تهيؤا لخبزه في غرف خصصت لمثل تلك الأغراض وما شابهها. وعادة تكون هذه الغرف في الطبقة الأرضية من البناء لذلك تسمى “الأراضي “. أما الطبقة العليا فهي الطبقة التي خصصت للنوم، والجلوس، وإستقبال الزائرين، هذا بالنسبة للعائلات الميسورة نسبياً. أما العائلات الفقيرة، التي تُكَّون الغالبية العظمى، فهي تتخذ من هذه الأراضي مسكناً لها ولدوابها معاً، بالإضافة إلى جميع الأعمال المنزلية الأخرى من طبخ، وخبز، وغسيل..

هرعت الأم على مصدر الصوت المدوي، فوجدت زوجها في حالة يرثى لها من الاعياء.. حاولت الإستفسار منه عن الأمر، ولكنه لم يستطع الإجابة بأية كلمة، وكل ما فيه هو صدر يعلو ويهبط بسرعة عجيبة تدعو للقلق، وعينان غاربتان، لا يفصحان عن صاحبهما إن كان غافياً أو صاحياً..

البركة مرّة أخرى

تابع إسماعيل سيره وهو هائم على وجهه تتقاذفه السبل والخواطر كيفما شاءت، فإذا به يجد نفسه مرة أخرى بجوار تلك البركة، فيقف عندها هنيهة..

كانت المدّة التي إستغرقها في مسيرته من البيت إلى البركة كافية لتعيد إليه وعيه بعد تلك الصرخة التي زعزعت مفاصله وهدت كيانه.. فبعد أن إلتقط أنفاسه، وعادت إليه شتات نفسه المبعثرة، شعر بالتعب والإرهاق، فبحث عن مكان منزو، ورَكَنَ إليه بعض الوقت..

كان المكان الذي إختاره يشرف على البركة، فأخذ يجول بنظره تارة في الأفق البعيد وتارة في البركة التي ما زالت عامرة بمياه الأمطار، والتي يداعب نسيم حزيران صفحتها العكرة فيزيدها إضطراباً وتعكيراً.. طافت بمخيلته ذكرى مجيئه إلى هذه البركة منذ أيام، فأخذ يقارن بين شعوره وحالته آنذاك وما هو عليه الآن، فإنفرجت أسارير وجهه الذي تقلَّصت عضلاته، عن إبتسامة باهتة، وهو يقول في نفسه:

مسكين من يصاب بمصيبة في هذه الدنيا.. المصيبة تجر وراءها مصائب.. حتى أقرب الناس!.. حتى أقرب الناس؟!.. غريبة!.. غريبة هذه الدنيا!..

وعادت به ذاكرته إلى ما مر به من أحداث في غصون تلك الأيام القلائل، فتعجب لما تراءى له من غرائب لم يستطع لها تفسيراً: بالأمس ألقى والده بنفسه إلى التهلكة غير عابيء بما سيحدث له من أجل إنقاذه.. أما الآن فها هو يطرده من بيته شرّ طردة مع أنه لم يتغير في الحالتين، وأنه ما زال هو نفسه إبنه إسماعيل الذي يكن له كل تقدير وحب وإحترام!.. وإذا كان قد حدث له شيء خارج عن طاقته، فهذا مقدّر له من الله خالق هذا الكون ومقدّر جميع أموره.. وإذا كان والده من المتدينين، بل ومن الحريصين على معرفة كل شاردة وواردة في أمور الدين، إذ أنه يقضي الليالي الطوال مع رجال آخرين من طينته وهم يتباحثون، ويتناقشون، بل ويتجادلون أحياناً في أمور دقيقة للغاية.. فمثلاً: ” موضوع النملة ” وحكم من يدوس عليها.. وهنا يستمر الجدال والإجتهاد والمناقشة التي لا تنتهي لمعرفة ما هية حكم الذي يدوس “عفواً”، وعن غير قصد، على نملة فيؤذيها بطريقة أو بأخرى كأن يجعلها ترمي بحملها وتضيع عنه، وفي النهاية تفقده، وتضطر للبحث عن عمل آخر، الذي يكون عادة قشّة أو حبّة قمح أو شعير أو غيره، وأحياناً قد يكون مبلغ الأذية أكبر وأعظم كأن تموت النملة، أو على الأقل تقدير، يعطب منها عضو من أعضائها.. والمناقشة أو المحاورة تدور وتدور وتستمر في الدوران أيامٍ وليالٍ لمعرفة ما هو الحكم الذي سيمنى به من يقوم بعمل كهذا، ” وهل سيؤدي به هذا العمل إلى دخول النار؟!.. وإذا كان لا بدّ من حكم بهذا الشأن، فهل يتساوى حكم من أدّت به رجله الطائشة إلى فقد النملة لحملها مع ذلك الذي كان سبباً في موتها، وكيف، وما الفرق بين هذا وذاك؟. ” ومشاكل كثيرة أخرى مثل هذه كانت تثار وتناقش، ولا يهدأ بال لهذه المجموعة الصالحة المصلحة إلّا بعد أن تصل إلى قرار مقنع..

ويستمر إسماعيل في تساؤلاته، محدّثاً نفسه، فيقول:

ما دام والدي من هذا النوع من الناس المتمسك بأهداب الدين، والحريص حتى على سلامة النملة، إذن لماذا كل هذه الزوبعة؟!!.. وهل النملة أثقل منّي، أنا إبنه، وزناً أو قدراً؟!!..

وإستعرض كذلك ما كان يعرف ويسمع عن الناطور ” افندينا” الذي هو في الأصل ناطور أو بالأحرى حارس أملاك ” البيك ” ومن هنا أتاه لقب “زلمة البيك”. وإذا كان للبيك معظم أراضي ومشاعات القرية، من هنا نرى مدى تحكم هذا ” الناطور ” بإسم سيده ” البيك “، في أقدار هؤلاء الفلاحين الكادحين الذين حاولوا التودد إليه تلطيفاً لجبروته وقسوته، فأخذوا ينادونه ” سيدنا ” بدلاً من ” الحارس ” أو ” الناطور ” اللذين لم يلقيا إستحساناً لديه.. والويل ثم الويل لمن يسمع بأنه ناداه بأحد هذين اللقبين سواء بوجهه أو بغيبته. ومع هذا لم تسلم القرية وأهلها المساكين، البسطاء، رعونة وبطش ” سيدْنا “. وفضلاً عن الأعمال الدنيئة الخسيسة التي كان يقوم بها تلبية لنزواته هو، فكان كذلك ينفذ مطالب ورغبات ” سيده ” الذي لم يجرؤ أحد على عصيان أوامره. وكم من العائلات شرّدت، وكم من الأطفال يتّمت، وكم من البيوت خرّبت، على يدي ” سيدْنا ” لأن أصحاب هذه البيوت المساكين لم يستطيعوا تلبية رغبات سيده، إمّا لأسباب مادية أو خلقية. وأعمال “سيدْنا” هذه، وكذلك رغبات سيده لم تكن جديدة بالنسبة لإسماعيل أو لأهل قريته أو حتى للقرى الأخرى المجاورة، فهي أمور تعودوها ولم تعد عجيبة أو مدهشة لديهم، وإنما العجب العجاب الذي أدهش إسماعيل وجميع أهل القرية هو أن يقدم رجل مثل “سيدنا” هذا على مخاطرة قد تكون فيها نهايته من أجل إنقاذ إنسان لا يمت له بصلة، وهو الذي لا يتورع عن قتل أي شخص إذا شعر بأنه عقبة في طريقه للوصول إلى مآربه مهما كانت تافهة.

وبعد هذه الجولة الفكرية، عاد إسماعيل ليغوص في أعماق نفسه ويتحسس شعوره هو، ويرى مدى تأثير الأحداث عليها. ثم أخذ يوازن بين حالته عندما أتى إلى تلك البركة منذ أيام وبين حالته الآن.. وبعد تفكير عميق أحسّ بموجة جديدة تسري في كيانه فجأة.. فنظر إلى ما حوله، فإذا بنور الشمس يسطع في الأفق البعيد مبدداَ ما بين الروابي والآكام من ظلال تحاول بعض الغيوم إسدالها هنا وهناك، فشعر كأن شيئاً خفيّاً يدفعه نحو ذلك النور. فوقف برهةً على حافة البركة وهو ينظر في صفحتها العكرة!.. ثم رفع يديه نحو السماء قائلاً:

سبحانك اللهم، إنك أنت مغير الأمور، ومبدّل الأحوال!.. يا رب!.. إني أحمدك على ما أهديتني إليه، وأسألك المزيد من الهداية والرحمة!!..

إلى اللقاء في الحلقة الخامسةً (بيروت)

مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net

مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net